Wertschriftensparen – nichts leichter als das!

Wertschriftensparen ist ganz einfach. Ich suche eine Bank mit möglichst tiefen Kosten und eröffne dort ein Wertschriftendepot. Je nach Investitionshöhe wird dies ein Fondsparplan sein oder bei grösseren Investitionssummen eine individuelle Vermögensverwaltung. Ist das aber wirklich schon der ganze Zauber?

Das Handwerk «Wertschriftenverwaltung»

Die Finanzbranche neigt dazu komplizierte und undurchsichtige Anlageprodukte mit schönen Prospekten zu kreieren. Aus unserer Sicht ist das nicht nötig. Eine sorgfältige Auswahl an qualitativ guten Titeln aus verschiedenen Branchen und mit Firmenumsatz in verschiedenen Weltregionen ist vollkommen ausreichend. Die konsequente Umsetzung der definierten Strategie und das Durchhalten von Kurskorrekturen sind zentral.

Worauf achten wir bei der Wahl des geeigneten Vermögensverwalters?

Kosten

Auch wir legen ein Augenmerk auf die Kostenstruktur. Höhere Kosten bedeuten schlussendlich eine tiefere Rendite. Die Frage ist, ob bei einem Vergleich auch wirklich alle Kosten miteinander verglichen werden. Oftmals enthalten Wertschriftenprodukte versteckte Kosten, welche auf den ersten und allzu oft auch auf den zweiten Blick nicht ersichtlich sind. Daher empfehlen wir in unserer Beratung Produkte mit klarer Kostenstruktur und Direktanlagen in Aktien oder Obligationen. Fonds versuchen wir, wenn immer möglich, zu vermeiden.

Diversifikation

Diversifikation ist ebenfalls ein zentrales Thema. Um eine optimale Diversifikation zu erreichen, benötigt ein Depot zwischen 20 und 30 Aktien. Mit einem Wertschriftendepot, welches direkt in Aktien investiert, ist dies leicht zu erreichen. Eine Anlage in Fonds oder ETFs führt zwangsläufig zu einer Verzettelung der Anlagen. Rasch sind über die verschiedenen Anlagegefässe gesehen hunderte von Aktien im Depot. Gleiche Aktien kommen in mehreren Fonds oder ETFs vor, Regionen und Branchen überschneiden sich – kurz es hat niemand mehr den Überblick in was genau investiert wird.

Eine Bank versus mehrere Banken

Das gleiche Problem wie bei der Diversifikation besteht, wenn das Geld durch verschiedene Banken verwaltet wird. Es besteht ein privates Wertschriftendepot bei der Bank A, das Säule 3a Konto ist bei Bank B investiert und die BVG 1e-Lösung bei Bank C angelegt.

Uns ist es wichtig, dass das private Wertschriftendepot mit der BVG 1e-Lösung harmoniert. Sprich steuerfreie Anlagen befinden sich im freien Vermögen, steuerpflichtige Anlagen in der steuerprivilegierten BVG-Lösung. Wird eine Frühpensionierung angestrebt, dann muss das 1e-Geld nahtlos und ohne Umschichtung der Anlagen ins Freizügigkeitsdepot überführt werden können und per ordentlichem Pensionszeitpunkt dann auch eins zu eins ins freie Vermögen transferiert werden können. Nur mit einer solchen Durchlässigkeit der verschiedenen Anlagegefässe kann eine optimale langfristige Anlagestrategie verfolgt werden.

Was ist uns sonst noch wichtig?

Nebst der reinen Vermögensverwaltung ist uns auch die persönliche Komponente wichtig. Gerade bei individuell verwalteten Wertschriftendepots ist es wichtig, dass eine langjährige Partnerschaft zwischen Kunde und Berater entsteht. Daher arbeiten wir mit Privatbanken zusammen, welche traditionell eine sehr tiefe Fluktuation bei den Kundenberatern aufweisen. Kontinuität in der Kundenberatung erachten wir als ein wichtiges Kriterium. Ein Jahresgespräch soll nicht ein jährliches Kennenlernen des neuen Beraters sein, sondern eine Fortführung des bisher Aufgebauten. Ein Patient will seinen Hausarzt ja auch nicht bei jeder Konsultation wechseln müssen.

Wir sind überzeugt, Ihnen mit unseren Lösungen eine gute und massgeschneiderte Wertschriftenverwaltung anbieten zu können und freuen uns, Ihnen diese vorstellen zu dürfen.

Roth Gygax & Partner AG*

Moosstrasse 2

3073 Gümligen

Telefon 031 959 50 00

mail[at]fmhinsurance.ch

www.fmhinsurance.ch

*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.

Die neue Start-up-Generation – kauft die Katze nicht im Sack!

Wichtige Tipps für die Praxisübernahme — Der Entschluss, die ärztliche Tätigkeit selbstständig in der eigenen Praxis fortzusetzen, kommt einem Wendepunkt im Leben gleich. Die Ärztin bzw. der Arzt verlässt ein bekanntes, auf eine Institution begrenztes Netzwerk und begibt sich in ein offenes System von Kooperationspartnern aus dem ärztlichen, pflegerischen und sozialen Bereich. Als selbstständig praktizierende Ärztinnen und Ärzte übernehmen sie Eigenverantwortung für den gesamten beruflichen und ökonomischen Bereich. Das ist eine grosse, aber auch eine dankbare Herausforderung.

Falls Sie sich für die Übernahme einer Praxis oder eines Praxisanteils entscheiden, sollten Sie die Komplexität der Praxisübernahme nicht unterschätzen. Die erfolgreiche Übernahme einer bestehenden Unternehmung erfordert viel Geschick, Energie und Fachwissen und vor allem eine gute Planung.

Was Sie beachten müssen: die 10 wichtigsten Regeln der Praxisübernahme

Damit Sie die Angebote entsprechend kompetent prüfen und Fehlentscheide vermeiden können, hier die wichtigsten Tipps und Hinweise direkt aus der Praxis.

1. Tipp: Prüfen/vergleichen Sie mehrere Angebote/Objekte, bevor Sie sich entscheiden

Die Besichtigung und Prüfung verschiedener Objekte ist wichtig, um Ihre eigenen Vorstellungen zu festigen/prüfen. fühlen Sie sich in der Praxis? War Ihnen die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber sympathisch? Was hat Ihnen gut gefallen, und was hat Ihren Vorstellungen nicht entsprochen? Welchen Eindruck hat die Praxis insgesamt bei Ihnen hinterlassen? Ob 5 oder 10 Objekte, ist nicht entscheidend. Dieser Prozess muss Sie in Ihren Grundsatzentscheiden jedoch bestätigen.

-> Wichtig bei der Besichtigung ist, dass Sie sich nach jeder Praxis die gleichen Fragen stellen und Ihre Gedanken dazu schriftlich festhalten.

2. Tipp: Verlangen Sie die Praxisbewertung

Idealerweise liegt eine Praxisbewertung vor, damit Sie alle relevanten Informationen über die Praxis schwarz auf weiss nachlesen können: Standortbeurteilung, Konkurrenzsituation, Notfalldienst-Regelung, Personalsituation, Praxisgrösse, Mietvertrag, Praxisform, medizinisches Leistungsspektrum, Inventar, betriebswirtschaftliche Kennzahlen usw. Die Praxis sollte möglichst umfassend und neutral beschrieben werden. Und es sollte natürlich auch der Unternehmenswert objektiv bewertet werden, damit eine Diskussionsgrundlage für allfällige Verhandlungen vorliegt. So können Sie die Informationen überprüfen und mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner oder einer Beraterin / einem Berater diskutieren.

-> Ausserdem können Sie so mehrere Angebote besser vergleichen und sich ein Bild von der Ertragskraft und dem Kaufpreis machen.

3. Tipp: Vollständige Jahresabschlüsse der letzten 3–5 Jahre (Bilanz/Erfolgsrechnung) sind ein Muss

Der Jahresabschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres dar. Der Jahresabschluss beinhaltet die Bilanz und die Erfolgsrechnung. Die Bilanz gibt Auskunft über die Aktiva und die Passiva eines Unternehmens. In der Erfolgsrechnung werden Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres aufgeführt. Nicht selten verweigern jedoch die Praxisinhaber den interessierten Kolleginnen/Kollegen die Jahresabschlüsse. Sie seien zu persönlich und zu privat. Damit Sie das Objekt genauer prüfen können, ist ein Bild von der Ertragskraft und der finanziellen Lage des Unternehmens unumgänglich. Falls Sie für die Prüfung der Abschlüsse nicht die Kenntnisse haben, empfehlen wir Ihnen, sich Hilfestellung bei externen Beraterinnen/Beratern zu holen.

-> Wichtig: kein finanzielles Engagement ohne Fakten!

4. Tipp: Prüfen Sie die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen anhand der offiziellen Statistiken

Liegt eine aktuelle Rechnungssteller-Statistik von santésuisse oder das Management-Summary des TrustCenters vor? Wie sind die Umsatzentwicklung und die Entwicklung der Patientenzahlen der letzten 5 Jahre? Stabil oder eher rückläufig? Hat sich die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber geistig bereits entschlossen, das Unternehmen aufzugeben?

-> Wenn die Patientenzahlen kontinuierlich sinken, dann ist Vorsicht geboten!

5. Tipp: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit (Anova-Index)

Gemäss Art. 32 KVG müssen Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Als statistische Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit wird die Varianzanalyse festgelegt, und mittels dieser Methode ermittelt santésuisse den Anova-Index des Leistungserbringers. Ab Anova-Index der totalen Kosten >130 wird ein Arzt auffällig und riskiert ein Verfahren wegen Unwirtschaftlichkeit.

-> Ein zu hoher Anova-Index muss bei der Beurteilung einer Praxis berücksichtigt werden.

6. Tipp: Analysieren Sie die Altersstruktur des Patientenguts und das Leistungsangebot der Praxis

Passen sie zu Ihnen? Wie beurteilen Sie die Altersstruktur der Patientinnen/Patienten? Hat die Praxis die richtigen oder die falschen Patientinnen/Patienten für Sie? Werden Sie einen Teil des Patientenguts verlieren, weil Sie nicht das gleiche Leistungsangebot wie die Vorgängerin / der Vorgänger anbieten?

-> Es gilt, diese Fragen möglichst ehrlich zu beantworten und in der Entscheidungsfindung entsprechend zu berücksichtigen.

7. Tipp: Wenn möglich, schauen Sie sich die Praxis nicht nur von aussen an

Hospitation, Praxisassistenz oder Stellvertretung bieten die Möglichkeit, die Praxis von innen kennenzulernen. Prüfen Sie, ob das Unternehmen Ihren Fachgebieten, Fähigkeiten und Ihren Bedürfnissen entspricht. Stimmt die Behandlungsphilosophie der Verkäuferin / des Verkäufers mit Ihrer überein? Sie sollten beachten, dass es kein perfektes Unternehmen, keine Praxis ohne Nachteile gibt.

-> Wichtig ist, dass die Eindrücke und Erlebnisse, die Sie während der «Schnupperzeit» gewonnen haben, Sie in Ihrem Vorhaben bestätigen.

8. Tipp: Miete macht freier!

Günstigere Hypothekarzinsen oder teurere Miete? Flexibilität oder Gebundenheit? Viele Expertinnen/Experten in der Finanzbranche sind der Meinung, dass der Kauf einer Immobilie günstiger ist als Miete. Doch die Erfahrung zeigt, dass sich die jüngere Ärztegeneration in einem Mietverhältnis freier, flexibler und unabhängiger fühlt. Insbesondere bei Gewerberäumlichkeiten ist zu berücksichtigen, dass sich über die Jahre z. B. das Zentrum der Gemeinde verschieben kann (z. B. zwischen zwei Gemeinden wird ein neuer Bahnhof gebaut, der Discounter zieht ebenfalls um, oder es wird ein neues Gemeindehaus gebaut, und Schritt für Schritt verlagert sich das Zentrum der Gemeinde). Die Anforderungen an den «optimalen» Standort können sich ebenfalls verändern. Früher wurden Hausarztpraxen häufig in einem Wohnquartier gebaut, jetzt vielfach beim Bahnhof. Aber auch die persönliche Situation kann sich verändern (Umzug, Scheidung, gesundheitliche Probleme usw.). Wer mietet, bleibt flexibler! Andererseits muss auch beachtet werden, dass ein Unternehmen wie eine Arztpraxis eine gewisse Stabilität, Kontinuität und Planungssicherheit benötigt.

-> Langfristige Mietverträge mit (wenn möglich) einseitiger Kündigungsmöglichkeit sollten daher Ihr Ziel sein.

9. Tipp: Seien Sie mutig und bereit, die Praxislandschaft zu verändern

Die jungen Ärztinnen und Ärzte erlernen ihren Beruf unter stark veränderten Verhältnissen, und Teamdenken wie auch Work-Life-Balance haben bei ihnen ganz andere Prioritäten als bei früheren Generationen. Dies erfordert neue Formen der Leistungserbringung. Die heutige Arztpraxis wird sich diesen Entwicklungen anpassen müssen. Die hohen Präsenzzeiten, der Notfalldienst und die starren Strukturen der bisherigen Praxislandschaft werden vermehrt in Frage gestellt. In der Vergangenheit wurde die Praxislandschaft von Einzelpraxen dominiert, die Gruppenpraxen waren absolute Ausnahmen. Heutzutage sind Gruppenpraxen in verschiedenen Formen im Trend. Es gibt diverse Varianten, wie Sie in eine Praxis einsteigen oder eine Praxis/einen Praxisanteil übernehmen können: Anstellungsverhältnis, Infrastrukturnutzung, Junior/Senior-Modell, Partnerschaft, stufenweise Praxisübernahme (Sukzession), Beteiligung an einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

-> Prüfen Sie alternative Formen zur Selbständigkeit, und finden Sie Ihren Weg!

10. Tipp: Schaffen Sie klare Verhältnisse, und regeln Sie alles schriftlich

Egal für welche Option Sie sich entscheiden, es ist wichtig, klare Verhältnisse zu schaffen und alles schriftlich und möglichst konkret zu regeln. Die Musterverträge der FMH (Arbeitsverträge, Gesellschaftsverträge, Praxisübernahmeverträge usw.) bieten eine gute Basis für die Verhandlungen und dienen als Orientierungshilfe. Diese müssen aber unbedingt an Ihre Verhältnisse angepasst werden und von Vorteil durch eine externe Stelle wie einen Rechtsanwalt oder die FMH Consulting Services geprüft werden. Bei den Verhandlungen treffen sich mehrere Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen, Erfahrungen und Bedürfnissen. Eine erfahrene Beraterin / ein erfahrener Berater kann zwischen den Parteien vermitteln, auf mögliche Probleme hinweisen, den Vertragspartnern gängige und erprobte Lösungsansätze aufzeigen, auf wichtige Voraussetzungen hinweisen, das Protokoll der Verhandlung führen sowie Ziele für das weitere Vorgehen setzen.

-> Sorgfältig ausdiskutierte Verträge, nachvollziehbare Konditionen und klar definierte Termine sind die Voraussetzung für eine angenehme und erfolgversprechende Zusammenarbeit.

Dies sind erst die wichtigsten Tipps. Es gibt aber noch viel mehr zu berücksichtigen...

Fazit: Lassen Sie sich beraten!

Als Unternehmerin/Unternehmer sollten Sie nicht nur eine gute Medizinerin / ein guter Mediziner sein, sondern auch Manager/in, HR-Fachmann/-Fachfrau, Marketingspezialist/in, IT-Spezialist/in, Betriebswirtschafter/in, Jurist/in, Vorsorgespezialist/in und nicht zuletzt ein Versicherungsfachmann/-Fachfrau. Es ist jedoch weder sinnvoll noch wünschenswert, alles selber zu machen. Eine gute Unternehmerin / ein guter Unternehmer hat die Projektleitung in ihrem/seinem Unternehmen und zieht bei Bedarf Spezialisten/-innen bei.

-> Vermeiden Sie unnötige Fehler, gehen Sie mit Ihrer Freizeit sorgfältig um, und lassen Sie sich beraten.

Rechtliche Bestimmungen zur Ärztehaftung

In der Schweizer Rechtsordnung bestehen keine speziellen Regelungen bezüglich der ärztlichen Haftpflicht oder eines Behandlungsvertrages. Hier kommen die allgemeinen Haftpflichtbestimmungen zum Tragen. Grundsätzlich kann zwischen einer vertraglichen und ausservertraglichen Haftpflicht unterschieden werden. Die Unterschiede möchten wir in diesem Beitrag kurz vorstellen.

Mit einer Behandlung entsteht grundsätzlich eine vertragliche Beziehung zwischen dem Arzt sowie dem Patienten. Je nachdem, ob der Arzt in einer Privatklinik, einer eigenen Praxis oder in einem öffentlich-rechtlichen Spital tätig ist, untersteht dieses Rechtsverhältnis privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Haftungsnormen. Im privatrechtlichen Bereich gilt ein Behandlungsvertrag als Auftragsverhältnis im Sinne des Obligationenrechts (OR Art. 394ff). Während ein Patient die vertragliche Pflicht zur Zahlung der Behandlungskosten übernimmt, muss ein Arzt die sorgfältige Untersuchung und Behandlung sicherstellen. Der Arzt steht nicht nur für sein persönliches Verhalten ein, sondern auch für die von ihm beigezogenen Drittpersonen wie beispielsweise eine medizinische Praxisassistentin. Ein Heilungserfolg ist hingegen nicht geschuldet.

Vertragliche Haftung

Sofern ein Patient durch die Behandlung geschädigt wird, kann dieser den Arzt für den Schaden haftbar machen. Bei der vertraglichen Haftung muss der Geschädigte einerseits das Vorhandensein eines Schadens beweisen. Andererseits muss eine Vertragsverletzung vorliegen, wobei hier in der Regel von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht oder Aufklärungspflicht ausgegangen wird. Ein zentraler Unterschied der vertraglichen Haftung gegenüber einer ausservertraglichen Haftung liegt in der Schuldfrage, da von einer Schuld des Arztes ausgegangen wird. Der Geschädigte muss somit den Schuldbeweis nicht erbringen und die Beweislast liegt beim Arzt. Dieser muss demnach darlegen können, dass er seine Sorgfaltspflicht oder Aufklärungspflicht umfassend erfüllt hat.

Pflichtverletzung

Was wird aber eigentlich unter einer Pflichtverletzung verstanden? Nicht jede ärztliche Handlung oder Unterlassung, die nachträglich betrachtet ein Schaden verursacht hatte oder vermieden hätte, ist automatisch eine Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung ist nur dann juristisch relevant, wenn ein ärztliches Vorgehen nach allgemeinem fachlichem Wissensstand nicht als vertretbar erscheint und damit ausserhalb der objektiven ärztlichen Kunst steht.

Wer ist Vertragspartei?

An dieser Stelle stellt sich zudem die Frage, wer überhaupt Vertragspartei eines Behandlungsvertrages ist. Vereinfacht gesagt ist neben dem Patienten der Rechnungssteller Vertragspartei. Ein selbständigerwerbender Arzt, der über seine Abrechnungsnummer Rechnung stellt, ist somit klar Vertragspartei. Auch klar ist, wenn die Behandlung in einem Spital durch einen angestellten Arzt erfolgt, jedoch das Spital Rechnung stellt und dadurch Vertragspartei wird.

Nicht immer ist die Situation aber derart klar. Bei Gemeinschaftspraxen stellt sich beispielsweise die Frage, ob die einzelnen Ärzte über eigene Abrechnungsnummern verfügen oder ob eine Abrechnung über eine juristische Person erfolgt. Auch in Spitälern werden oft Mischformen beobachtet. Beispielsweise kann ein Spital für die Nutzung der Infrastruktur und Hotellerie Rechnung stellen, während ein Belegarzt für die eigentliche Behandlung selbst Rechnung stellt.

Ausservertragliche Haftung

Nebst der vertraglichen Haftung könnte ein Patient seine Ansprüche auch nach den Grundsätzen der ausservertraglichen Haftung geltend machen. Die Rechtsgrundlage liefert hier das Obligationenrecht mit Artikel 41 bezüglich unerlaubter Handlung. Nebst einem Schaden und einer widerrechtlichen Handlung, muss hier auch ein schuldhaftes Verhalten bewiesen werden. Und hier liegt der wesentliche Unterschied zur vertraglichen Haftung. Das Erbringen dieses Schuldbeweises ist oft nicht einfach und die Geltendmachung einer Forderung für den Geschädigten über die vertragliche Haftung deshalb stets vorteilhaft. In der Praxis ist es darum so, dass Haftpflichtansprüche eigentlich immer aufgrund der vertraglichen Haftung geltend gemacht werden.

Haftpflichtversicherung

Bei aller Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Patient geschädigt wird und Ansprüche geltend macht. Eine Berufshaftpflichtversicherung schützt Sie gegen die finanziellen Folgen. Nebst der Deckung eines berechtigten Anspruchs, unterstützt die Versicherungen vor allem auch in der Abwehr ungerechtfertigter Forderungen. Dabei hilft sie beispielsweise im Erbringen der notwendigen Entlastungsbeweise. Wie vorgängig erwähnt muss geklärt werden, wer Vertragspartie des Behandlungsvertrages ist. Diejenige Partei muss auch die notwendige Berufshaftpflichtversicherung bestellen, um im Schadenfall gedeckt zu sein. Nebst attraktiven Rahmenvertragsangeboten von spezialisierten Versicherungsunternehmen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Roth Gygax & Partner AG*

Moosstrasse 2

3073 Gümligen

Telefon 031 959 50 00

mail[at]fmhinsurance.ch

www.fmhinsurance.ch

*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.

Mehrwertsteuergesetz 2025: Diese Änderungen kommen definitiv

Nach langer Vorbereitungszeit tritt die MWSTG-Revision in Kraft. Die teilrevidierte MWSTV enthält einerseits die Ausführungsbestimmungen zum geänderten MWSTG und andererseits davon unabhängige Anpassungen wie z. B. Saldo- und Pauschalsteuersatzmethode.

Änderungen beim Saldosteuersatz in der MWST-Verordnung

- Die 50 %-Regel für Mischbranchen fällt weg.

- Es können mehr als zwei Saldosteuersätze angewendet werden. Die 10 %-Regel bleibt jedoch bestehen.

- Eine Änderung der Abrechnungsart muss als Nutzungsänderung abgerechnet werden.

Die Möglichkeit, neu alle zehn Saldosteuersätze nebeneinander anzuwenden, ist grundsätzlich zu begrüssen, wobei die Beibehaltung der 10 %-Regel eine Hürde darstellt.

Die „Betroffenheit“ der Ärzteschaft ist unterschiedlich: Die Breite von Betroffenheit reicht von gar nicht (Arzt ohne Selbstdispensation oder Umsatz unter 100’000) über etwas (Arzt mit Selbstdispensation mit Umsatz über 100'000) bis zu eher stark betroffen (Arzt mit Selbstmedikation mit Umsatz über 100'000 + Abgabe von Hilfsmitteln (z. B. Orthopädische Praxen)).

Die Änderungen bei den Saldosätzen führen zu einer Anpassung bei der Leistungserfassung sowie allenfalls des Kontenplanes, denn die Umsätze müssen leistungsspezifisch erfasst und den Steuersätzen zugeordnet werden können.

Steuerpflichtige Praxen im Gesundheitsbereich (steuerbarer Jahresumsatz > CHF 100‘000), deren steuerpflichtige Umsätze aus verschiedenen Leistungen resultieren, müssen nun jede Leistungskategorie analysieren und separat verbuchen. So folgen Logistikdienstleistungen einem anderen Saldosteuersatz als der Medikamentenverkauf und der Verkauf orthopädischer Hilfsmittel ist wiederum mit einem anderen Saldosteuersatz abzurechnen. Eine Überprüfung drängt sich dann auch vor allem bei steuerpflichtigen Praxen auf, welche von der Mischbranchenregelung Gebrauch gemacht haben.

Wegfall der Mischbranchenregelung

Für die Gesundheitsbranche stellte die Anwendung von bloss einem Saldosteuersatz bisher eine wesentliche Vereinfachung dar. Mehrere Saldosteuersätze nebeneinander anwenden zu müssen bedeutet, dass neu die steuerbaren Erträge bei der Leistungserfassung detaillierter erfasst werden müssen. Von der Erhöhung des Saldosteuersatzes wird die Gesundheitsbranche nicht direkt betroffen sein. Der Medikamentenverkauf (Einkauf zu 2.6 %) ist auch in Zukunft mit 0.6 % Saldosteuersatz (SSS) abzurechnen. Die Lieferung von Gegenständen (Einkauf zu 8.1 %), welche bisher ebenfalls unter den Mischbranchensatz fiel, muss 2025 ab einem Umsatzanteil der steuerbaren Umsätze von mehr als 10 % mit dem SSS von 2.1 % erfasst werden.

Nutzungsänderungen

Bisher hatte der Wechsel von der effektiven zur Saldosteuersatzmethode und umgekehrt grundsätzlich keine steuerlichen Korrekturen auf Warenlagern und dem Anlagevermögen zur Folge. Neu ergeben sich bei solchen Wechseln Nutzungsänderungen mit Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch) oder mit nachträglichem Vorsteuerabzug (Einlageentsteuerung). Eine Regelung, die in ähnlicher Form schon unter dem alten, bis Ende 2009 gültigen MWSTG bestand, dann aber aufgehoben wurde.

Wenn also ab 2025 eine Praxis die Abrechnungsart wechselt von effektiv zum Saldosteuersatz muss geprüft werden, ob Assets mit getätigtem Vorsteuerabzug neu unter der Saldosteuersatzmethode erfasst werden, was eine Rückzahlungspflicht (Eigenverbrauch) auslöst. Umgekehrt entsteht ein nachträgliches Vorsteuerabzugsrecht (Einlageentsteuerung).

Jährliche Abrechnungsperiode

Steuerpflichtige mit einem Umsatz von nicht mehr als CHF 5’005’000 pro Jahr aus steuerbaren Leistungen erhalten inskünftig die Möglichkeit, auf Antrag ihre MWST jährlich abzurechnen. Die Anwendung der jährlichen Abrechnung ändert nichts an der Abrechnungsmethode. Auch bei der jährlichen Abrechnung wird also entweder effektiv oder – wenn eine entsprechende Bewilligung vorliegt – mit Saldosteuersätzen oder Pauschalsteuersätzen abgerechnet.

Bei der jährlichen Abrechnung wird von der ESTV ein provisorischer Steuerbezug mittels Raten festgelegt und viertel- oder halbjährlich (je nach Abrechnungsmethode) in Rechnung gestellt. Massgebend für die Festlegung der Raten ist die Steuerforderung der letzten Steuerperiode. Ist sie noch nicht bekannt, so wird sie von der ESTV geschätzt. Bei neu steuerpflichtigen Personen ist die bis zum Ende der ersten Steuerperiode erwartete Steuerforderung massgebend. Somit erfolgt zwar die Abrechnung nur einmal im Jahr, aber die Zahlungen erfolgen weiterhin viertel- oder halbjährlich.

Risiken bei Infrastrukturnutzung und Gruppenpraxen

Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur oder Personal und Aufteilung von Kosten von Gruppenpraxen sind gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 6 MWSTG Dienstleistungen, welche grundsätzlich von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind, soweit es beim Zusammenschluss um einzelne Ärztinnen oder Ärzte im Rahmen einer einfachen Gesellschaft handelte. Mit der Publikation vom 9. Mai 2023 veröffentlichte die ESTV eine Praxisfestlegung, bei der die Ausnahme auch bei juristischen Gesellschaftern bestehen bleibt, soweit es sich um „Einpersonengesellschaften“ handelt (gemäss Art. 21 Abs. 3 lit. c MWST-Branchen-Info-21 Gesundheitswesen). Das bedeutet, dass für Praxisgesellschaften in Form juristischer Personen (z. B. GmbH oder AG) und Personengesellschaften (Kommandit- oder Kollektivgesellschaften) diese Mehrwertsteuer-Ausnahme weiterhin nicht gilt.

Die Wahl der rechtlichen Organisationsform ist von strategischer Bedeutung für die Zukunft einer unternehmerischen Tätigkeit und solche konzeptionellen Entscheidungen sollten zusammen mit der Treuhandberatung von langer Hand geplant werden.

Erweiterung der Steuerausnahmen

- Mit der Revision wurden weitere Leistungen von der Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen.

Die neue Ziffer 3bis von Art. 21 Abs. 2 MWSTG nimmt im Gesundheitsbereich die sogenannten Managed-Care Leistungen (Leistungen der koordinierten Versorgung im Zusammenhang mit Heilbehandlungen bzw. integrierte Versorgung von Patientinnen und Patienten) von der Steuer aus.

Diese Änderung bedeutet, dass solche gesetzlich auferlegte administrative Koordinationsdienstleistungen ab 1.1.2025 nicht mehr steuerpflichtigen Umsatz darstellen. - Neu können Ambulatorien und Tageskliniken den Belegärzten Infrastrukturleistungen ohne MWST-Belastung zur Verfügung stellen (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 2 MWSTG). Abzuwarten ist, inwieweit diese Ausnahme auch auf weitere medizinische Zentren und deren Logistikdienstleistungen angewendet werden kann.

- Art. 21 Abs. 2 Ziff. 8 MWSTG gilt in Bezug auf Organisationen der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex) neu auch für nicht gemeinnützige Organisationen. Damit sind diesbezüglich weiterführende Leistungen als ärztlich verordnete Pflegeleistungen neu auch von der Steuer ausgenommen, wenn sie von privaten, in der Regel gewinnstrebigen und nicht gemeinnützigen Organisationen, erbracht werden.

Tücken im Bereich ästhetischen/präventiven Medizin

Die bisherige eindeutige Praxis, publiziert in der Branchenbroschüre Nr. 21, wonach Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen, die der Hebung des Wohlbefindens oder der Leistungsfähigkeit dienen oder aus ästhetischen Gründen vorgenommen werden, sofern sie vom Arzt oder von der Ärztin selbst erbracht werden (Art. 34 Abs. 3 Bst. a MWSTV), als von der Steuerpflicht ausgenommen zu behandeln sind, wird von der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) in Frage gestellt werden. Im Fokus der ESTV sind Eingriffe, die in keinem Zusammenhang mit Gesundheit und Heilung einer Krankheit stehen. Wie die Abgrenzungen vorzunehmen sein werden, ist aktuell auch für die ESTV unklar. Im Vordergrund steht die mehrwertsteuerliche Qualifikation anhand der Beurteilung des konkreten Eingriffes.

Es empfiehlt sich, die Praxisentscheidungen und Publikationen der ESTV zu diesem Thema im Auge zu behalten, denn erst dann kann die Handhabung im Bereich Mehrwertsteuer für die Praxen fixiert werden.

Fazit

Die Revision des Mehrwertsteuergesetzes bringt für Saldosteuersatz abrechnende Unternehmungen diverse Nachteile und Mehraufwendungen (Nutzungsänderung, Umsatzerfassung etc.) mit sich. Einige Mehraufwendungen sind einmaliger Natur, während andere künftig regelmässig anfallen werden. In beiden Fällen ist eine gute Vorbereitung das A und O.

Die Ausweitung der Steuerausnahmen ist zu begrüssen, wobei die weiterhin bestehenden Restriktionen gegenüber juristischen Personen nicht nachvollziehbar sind.

Die Praxis der ESTV muss also auch in Zukunft im Auge behalten werden, damit der Handlungsbedarf rechtzeitig erkannt wird und böse Überraschungen vermieden werden können.

Eidg. dipl. Treuhandexperte

fmhjob.ch: Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels

Kluge Köpfe dort suchen und finden, wo die Trefferquote am höchsten ist. Spezialisierte Stellenportale gibt es mehrere, was die Frage aufwirft, welches die besten Erfolgsaussichten bietet. Zusätzlich entstehen durch die Schaltung von Inseraten Kosten, die angesichts der zweiten grossen Herausforderung im Gesundheitswesen ebenfalls sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Die Frage darf wohl momentan so beantwortet werden: fmhjob.ch ist die führende Schweizer Plattform im Gesundheitswesen für Stellen und Praxen. Die Aussage lässt sich damit stützen, dass viele Stellenvermittler im Gesundheitswesen immer wieder mit dieser Plattform arbeiten. Mit fmhjob.ch bietet sich für Kliniken, Praxen und Gesundheitszentren die Möglichkeit, einfach, kostengünstig und schnell Stellenangebote für Ärztinnen und Ärzte sowie für medizinisches Personal zu veröffentlichen. Weiter gibt es einfache Möglichkeiten, die Präsenz zu erhöhen. Mittels eines Logoplatzes auf der Startseite oder Promotionen kann die Erhöhung der Reichweite und Bewerbung des Unternehmens gefördert werden. Durch direkte Verlinkung auf die eigene Bewerbungsplattform kann der Rekrutierungsprozess beschleunigt und vereinfacht werden und die Präsenz auf der eigenen Plattform erhöht werden.

Einfacher Zugang, schnelles Auffinden, faire Preise, verlässliche Qualität

Beim Inserat spielt neben dem Jobinhalt auch die Qualität eine Rolle. Daher werden alle Inserate durch das Team von fmhjob.ch sorgfältig geprüft. Die Kosten lassen sich mit Insertionskosten ab CHF 195 unter Kontrolle halten. Längere Laufzeiten sind mit attraktiven Rabatten verbunden. Die bestehenden Kunden wissen das zu schätzen, wie z. B. Frau Erika Steiner, HR-Beraterin/Stv. Leiterin HR, Triaplus AG: «Die Stellenplattform fmhjob.ch nutzen wir seit Jahren regelmässig zur erfolgreichen Unterstüzung im Rekrutierungsprozess und als Werbeplattform für unsere Klinik. Besonders schätzen wir die persönliche Betreuung, die uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.» Herr Serge Wilhelm, Leiter Personal und Finanzen, Stv. Spitaldirektor Zuger Kantonsspital AG, doppelt nach: «fmhjob.ch unterstützt uns zielgerichtet bei der Besetzung von medizinischem Fach- und Kaderpersonal. Die Plattform zeichnet sich durch Effizienz und Kosteneffektivität aus und wird von einem erfahrenen und professionellen Team betreut.» Der Zugang und das Aufsetzen eines Inserates sind einfach und schnell erledigt und bestehende eigene Inserate können blitzschnell in die Plattform integriert werden. Für die Suchenden gibt es viele Filtermöglichkeiten damit die gewünschte Stelle schnell gefunde wird. Weiter kann ein Suchabo eingerichtet werden.

Immer wieder profitieren – auch in Kombination mit persönlicher Beratungsexpertise

Zahlreiche HR-Verantwortliche und Praxisinhaber/innen bauen ebenfalls auf fmhjob.ch, und das seit Langem. Zudem sind viele Stellensuchende auf der Plattform und werden durch das angesprochene Suchabo auch auf neue Stellen aufmerksam gemacht. Dies kann auf der eigenen Website meistens nicht abonniert werden. Das gleiche gilt auch für ärztliches, pflegerisches und therapeutisches Fachpersonal, das nach einer neuen Herausforderung Ausschau hält. Zudem treffen sich auch Praxisinhaber/innen, die eine Nachfolge suchen, oder Praxisgründer/innen, die sich für eine Übernahme interessieren. «Aufgrund des sorgfältig gepflegten Netzwerks ist die Erfolgsquote für jede Fragestellung gross», freut sich Claudine Achermann. «Darüber hinaus bieten wir sämtlichen Gesundheitsinstitutionen auch dank unserer Beratungsexpertise mit FMH Services die Möglichkeit, Stellenbesetzungen auf Mandatsbasis zu übernehmen. Indem bei FMH Services eine Datenbank von mehr als 41 000 Kontaktdaten zu Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz wie auch Kontakte zu ausund inländischen Vermittlungsagenturen besteht, kann auf viele potentielle Stellensuchende zugegangen werden. Für Ärztinnen und Ärzte, die eine berufliche Veränderung anstreben, stehen wir mit unserer Karriere- und Vertragsberatung zur Verfügung. Diese Dienstleistungen sind in unserem Bereich Health Services bewährt und sehr geschätzt.»

Einander erfolgreich begegnen

Suchende und Inserierende können sich nur dann erfolgreich begegnen, wenn sie gleichzeitig auf derselben Plattform präsent sind. Daher reicht es heutzutage nicht mehr aus, Stellenangebote lediglich auf der Website zu veröffentlichen. Stellenportale bieten eine deutlich grössere Reichweite und sind daher unverzichtbar. Eine Plattform wie fmhjob.ch, die zusätzlich persönliche Beratung bietet, stellt eine ideale Unterstützung für Anbietende und Suchende im Gesundheitswesen dar, um effektiv zueinander zu finden.

Mitglied der Geschäftsleitung

Revidiertes Aktienrecht, die Uhr tickt

Seit dem 1. Januar 2023 gelten die Bestimmungen des revidierten Aktienrechts. Diese sind nicht nur für die Aktiengesellschaft, sondern zu einem grossen Teil auch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Genossenschaft anwendbar. Die Übergangsfrist für die statu-tarischen Anpassungen läuft am 31.12.2024 ab. Haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht?

Die Anpassungen beim revidierten Aktienrecht

Damit die gesetzlichen Neuerungen zur Anwendung kommen, müssen diese in den Statuten der Gesellschaft berücksichtigt werden. Aus diesem Grund gilt es die Statuten bis spätestens am 31. Dezember 2024 anzupassen.

Ich fasse kurz die wesentlichen Änderungen für die Arztpraxis zusammen:

- Stichentscheid des Vorsitzenden an der Generalversammlung (GV): Soll der Vorsitzende keinen Stichentscheid haben, muss das in den Statuten festgehalten werden.

- Ausschüttung von Zwischendividenden: Gestützt auf einen Zwischenabschluss kann die GV die Ausschüttung einer Zwischendividende beschliessen.

- Statuarische Schiedsklauseln: Die Statuten können vorsehen, dass gesellschaftsrechtliche Strei-tigkeiten durch ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz beurteilt werden. Die Schiedsklausel bindet die Gesellschaft, die Organe und die Mitglieder der Organe sowie die Aktionäre, wenn die Statuten es nicht anders bestimmen.

- Stärkung des Auskunfts- und Einsichtsrechts des Aktionärs: z. B. können die Geschäftsbücher und die Akten von Aktionären eingesehen werden, die zusammen mindestens fünf Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten. Der Verwaltungsrat (VR) gewährt die Einsicht innert vier Monaten nach Eingang der Anfrage.

Anpassungen

Wir empfehlen für Arztpraxen, welche als Gesellschaft (AG, GmbH oder Genossenschaft) firmiert sind und zwei oder mehrere Eigentümer beteiligt sind, die Änderungen zu prüfen und in die neuen Statuten einzupflegen, damit diese von den einzelnen Vorschriften profitieren können.

Verpflichtung für die ordnungsgemässe Führung der Gesellschafter-Verzeichnisse

Die Gesellschaften haben Register über ihre Gesellschafter ordnungsgemäss zu führen, in denen die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adressen eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt erst wenn der Erwerb, bzw. das Recht nachgewiesen wird. Das Register muss so geführt werden, dass ein Zugriff darauf jederzeit möglich ist.

Das Gesellschafter-Verzeichnis heisst bei der Aktiengesellschaft das Aktienbuch über die Aktionäre und Nutzniesser (Art. 686 OR), bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist es das Anteilbuch über die Gesellschafter, Nutzniesser und zusätzlich die Pfandgläubiger (Art. 790 OR), bei der Genos-senschaft ist es das Genossenschafter Verzeichnis über die Genossenschafter (Art. 837 OR).

Anpassungen

Die Verwaltung der Gesellschaft muss sicherstellen, dass die Verzeichnisse digital und/oder phy-sisch abgelegt sind, ein Zugriff jederzeit möglich ist. Die Änderungen in den Verzeichnissen müssen bei einem Eigentümerwechsel sofort und vollständig nachgeführt werden.

Durchführung der Generalversammlung (GV)

Die GV kann seit der Revision folgendermassen abgehalten werden:

- Schriftliche GV: Die GV kann ihre Beschlüsse schriftlich oder in elektronischer Form fassen.

- Virtuelle GV: Die GV kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden.

- GV mit «direct voting»: Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der GV anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können.

- GV an mehreren Tagungsorten: Die GV kann an mehreren Orten gleichzeitig durchgeführt werden.

- GV im Ausland: Die GV kann auch im Ausland durchgeführt werden.

Anpassungen

Diese Erleichterungen für die Durchführung der GV sind für Arztpraxen sinnvoll, wenn diese als Gesellschaft firmiert sind und mehrere Eigentümer haben. Um davon profitieren zu können, müs-sen die genannten erweiterten Möglichkeiten in den Statuten beinhaltet sein. Damit ist eine Gesell-schaft schnell und unkompliziert handlungsfähig, z.B. bei einem längeren Auslandsaufenthalt eines Eigentümers. Mit den Vorschriften über unterschiedliche Tagungsorte, wie auch über die virtuelle GV, kann diese unkompliziert stattfinden und jeder Eigentümer, auch wenn er nicht in der Praxis vor Ort ist, kann seine Teilnahme- und Mitwirkungsrechte ausüben. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wo eine qualifizierte Mehrheit (z. B. 2/3 Mehr) für ein Rechtsgeschäft erforderlich ist.

Anpassung der Kapitalvorschriften

- Aktienkapital in Fremdwährung: das Aktienkapital kann neu in einer Fremdwährung geführt werden, wenn dies für die Geschäftstätigkeit notwendig ist. Als Fremdwährungen zugelassen sind EUR, GBP, USD und der YEN

- Kapitalband: Die GV kann den Verwaltungsrat ermächtigen, das Kapital während einer be-stimmten Zeitspanne innerhalb einer bestimmten Breite beliebig zu erhöhen oder herabzuset-zen.

Anpassungen

Diese Bestimmungen sind dann dienlich, wenn eine Arztpraxis schnell expandieren möchte mit zusätzlichen Eigentümern, diese nicht den etwas komplexeren Weg über eine Kapitalerhöhung gehen möchten und natürlich die bestehenden Eigentümer ihre bisherigen Beteiligungen behalten möchten. Die Bestimmungen betreffend des Aktienkapitals in einer Fremdwährung sind voraus-sichtlich in der Praxis weniger relevant.

Übergangsrecht

Gesellschaften, die den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innerhalb von zwei Jahren, somit bis zum 31. Dezember 2024, ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmungen anpas-sen.

Wir empfehlen Ihnen die Anpassungen so schnell wie möglich vorzunehmen und helfen Ihnen ger-ne bei der Überprüfung der Statuten und Reglemente.

Marc Renggli

Consultant

lic.iur. / Rechtsanwalt

Schutz vor Social Engineering und Social Hacking

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind Ärzte und deren Praxen vermehrt auf die Verfügbarkeit von digitalen Daten und Systemen angewiesen. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Cyberangriffen stetig. Ein Bereich, der dabei oft unterschätzt wird, ist das sogenannte Social Engineering und Social Hacking. Dabei nutzt der Angreifer gezielt menschliche Schwächen aus, um an sensible Informationen zu gelangen. Dieser Artikel wirft einen Blick auf dieses Thema und zeigt auf, wie Sie sich gegen die Folgen schützen können.

Was ist Social Engineering und Social Hacking?

Social Engineering bezeichnet die Manipulation von Menschen, um sie dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben oder bestimmte Handlungen auszuführen, die für den Angreifer von Vorteil sind. Dies kann beispielsweise durch Phishing-E-Mails, gefälschte Anrufe oder Social-Media-Interaktionen geschehen. Social Hacking hingegen bezieht sich auf den Missbrauch sozialer Interaktionen, um Zugang zu Systemen oder sensiblen Daten zu erlangen, sei es durch Manipulation, Täuschung oder direkte Einflussnahme.

Die Gefahren für Arztpraxen

Für Arztpraxen sind Social Engineering und Social Hacking besonders bedrohlich, da sie über sensible Patientendaten und vertrauliche Informationen verfügen. Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur zu Datenlecks führen, sondern auch das Vertrauen der Patienten erschüttern und den Ruf der Praxis und des Arztes schwer beschädigen. Darüber hinaus können finanzielle Verluste durch Betrug oder Erpressung entstehen.

Die Rolle von Cyberversicherungen

Cyberversicherungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor den Folgen von Cyberangriffen. Einerseits bietet die Versicherung einen finanziellen Schutz im Falle eines Cyberereignisses. Andererseits bieten die Cyberversicherungen auch verschiedene Dienstleistungen im Schadenfall wie eine 24-Stunden Hotline und forensische Untersuchungen oder aber auch in der Schadenprävention.

Umfang des Versicherungsschutzes

Unsere Cyberversicherung, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft ausgerichtet ist, deckt sowohl Eigenschäden wie auch Haftpflichtschäden. Unter Eigenschäden sind beispielsweise die Kosten für Wiederherstellung des Systems nach einem Angriff abgedeckt. Weiter übernimmt die Versicherung auch den Ertragsausfall, wenn eine Arztpraxis geschlossen bleiben muss, weil zum Beispiel kein Zugriff auf die Patientendossiers vorhanden ist. Unter Haftpflichtschäden versteht man Ansprüche Dritter, wenn beispielsweise kein Zugriff mehr auf einen Laborbefund besteht und dieser deshalb nochmals gemacht werden muss oder Schäden infolge Datenschutzverletzungen. Nebst der Grunddeckung kann Social Engineering und Social Hacking gegen eine Mehrprämie mitversichert werden. Zudem sind auch Manipulationen am E-Banking oder an der Telefonanlage versicherbar und die Zahlung von Lösegeldforderungen ist optional wählbar.

Präventionsservice

Neben dem Versicherungsschutz ist es entscheidend, präventive Massnahmen zu ergreifen, um sich gegen Social Engineering-Angriffe zu wappnen. Deshalb beinhaltet unsere Ärzte-Cyberversicherung einen kostenlosen Präventionsservice. Damit können Arztpraxen ihr Personal schulen und sensibilisieren, um das Bewusstsein für Cybersicherheit zu erhöhen. Zudem umfasst der Präventionsservice verschiedene Tipps, um die Systemsicherheit zu erhöhen.

Fazit

Social Engineering und Social Hacking stellen ernsthafte Bedrohungen für Arztpraxen dar, da sie menschliche Schwächen ausnutzen, um Zugang zu sensiblen Informationen zu erlangen. Cyberversicherungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor den finanziellen Folgen solcher Angriffe und bieten die Sicherheit und den Schutz, den Sie benötigen, um ihre Patientendaten und ihren Ruf zu schützen. Durch präventive Massnahmen und Schulungen können Sie zusätzlich dazu beitragen, sich gegen Social Engineering-Angriffe zu verteidigen und ihre Cybersicherheit zu stärken.

Praxisbeispiel Social Engineering

Eine Frau ruft eine Arztpraxis an, um einen Termin für eine Vorstellung einer neuen Softwarelösung zu vereinbaren. Die Praxisassistentin Anna lehnt ab, da sie mit der eigesetzten Software sehr zufrieden ist. Beim Verabschieden erkundigt sich die Frau interessenhalber, welche Lösung denn eingesetzt werde. Einige Wochen später ruft ein Mann namens Martin die gleiche Arztpraxis an. Er behauptet, dass es ein dringendes Sicherheitsupdate für die verwendete Praxissoftware gibt und dass er persönlich vorbeikommen müsse, um es zu installieren. Martin weiss, welche Softwarelösung die Arztpraxis einsetzt und auch die Nummer, welche im Display von Anna angezeigt wird, passt zur Softwarefirma. Martin erzählt, dass das Update schnell installiert werden müsse um kritische Schwachstellen zu beheben und sensible Patientendaten zu schützen. Anna ist besorgt über die Sicherheit der Patientendaten und nimmt Martins Anruf ernst. Sie hat zwar von ihrem Vorgesetzten, welcher an einem Kongress weilt, keine spezifischen Anweisungen erhalten, will die Sicherheit der Praxis aber gewährleisten und stimmt Martins Besuch zu. Noch am selben Tag erscheint Martin in der Praxis und wird von Anna freundlich begrüsst. Er trägt eine Jacke mit dem Logo des bekannten Softwareunternehmens und hat eine Tasche mit Laptop und verschiedenen Kabeln bei sich. Anna führt ihn zu einem freien Behandlungszimmer, in dem er seine Arbeit verrichten kann. Während Martin vorgibt, das Sicherheitsupdate zu installieren, nutzt er die Gelegenheit, um sich unauffällig Zugang zu den Computern und dem Netzwerk der Praxis zu verschaffen. Er installiert heimlich eine Remote-Zugriffssoftware, die es ihm ermöglicht, später von extern auf die Systeme zuzugreifen. Nachdem Martin sein angebliches Update abgeschlossen hat, bedankt er sich bei Anna und verlässt die Praxis. Anna, erleichtert

über die Installation des Updates, geht zurück an ihren Arbeitsplatz und geht davon aus, dass die Patientendaten jetzt sicher sind. Was Anna zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist dass die Angreifertruppe bereits mit dem Datendiebstahl der Patientenakten begonnen hat. Zwei Tage später geht eine Erpresserforderung im E-Mail Postfach ein. Überweist die Praxis innerhalb von 48 Stunden die Lösegeldforderung nicht, werden die Patientendaten im Darknet veröffentlicht. Zum Beweis sind einige Patientenakten dem E-Mail angefügt. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Social Engineering auch in einer vertrauenswürdigen Umgebung wie einer Arztpraxis erfolgreich sein kann, wenn Mitarbeiter nicht ausreichend geschult sind oder die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen unterschätzen.

Berufshaftpflichtversicherung für Praxisinhaber/innen

Zur Person

Roger Ledermann

Versicherungsfachmann, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Roth Gygax & Partner AG*

Moosstrasse 2

3073 Gümligen

Telefon 031 959 50 00

mail[at]fmhinsurance.ch

www.fmhinsurance.ch

*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.

Vertrauen ist gut, Evaluation ist besser

In diesem Artikel bekommen Sie wertvolle Tipps für die Auswahl des richtigen Praxisinformationssystems. Wir betonen dabei einen oft übersehenen Aspekt im Evaluationsprozess: die Bestimmung konkreter Praxisfallbeispiele. Diese sind von entscheidender Bedeutung, um die Funktionen und Leistungsfähigkeit verschiedener Praxissoftwaresysteme objektiv miteinander zu vergleichen. Wir ermutigen Sie daher, die Anbieter in die Pflicht zu nehmen, Sie im Evaluationsprozess individuell zu begleiten.

Einführung: Die Wahl des richtigen Praxisinformationssystems

Bereits seit einigen Jahren dürfen wir die Schweizer Ärzteschaft im Auftrag der FMH Services bei Fragen rund um die Praxis-IT unterstützen. In diesem Artikel möchten wir Sie darüber informieren, was das «richtige» Praxisinformationssystem ausmacht und wie es inmitten der Vielzahl von Anbietern identifiziert werden kann.

Schlüssel zur richtigen Entscheidung: Eine strukturierte Evaluation

Eine strukturierte Evaluation bildet die Grundlage für eine nachhaltig richtige Entscheidung. Aus diesem Grund haben wir ein Fünf-Schritte-Modell zur Evaluierung von Praxissoftware für Sie entwickelt. Zusätzlich finden Sie in der Mitte des Softwarekatalogs einen umfassenden Kriterienkatalog, der Ihnen dabei hilft, relevante Unterscheidungsmerkmale von Softwarelösungen zu definieren.

Fallbeispiele aus der Praxis: Der oft vernachlässigte Faktor

Trotz zur Verfügung stehender Ressourcen stellen wir immer wieder fest, dass Ärztinnen und Ärzte einen entscheidenden Aspekt im Evaluationsprozess vernachlässigen, nämlich die Anwendung konkreter Fallbeispiele aus der Praxis zum Zweck der Evaluation. Denn was bringen Ihnen das Fünf-Schritte-Modell und ein ausgereifter Kriterienkatalog, wenn im Evaluationsprozess letztendlich Äpfel mit Birnen verglichen werden?

Die richtige Vorbereitung: Konzentration auf Kernaufgaben

Eine grundlegende Vorbereitungsmassnahme, die Sie treffen müssen, um eine objektive Vergleichbarkeit verschiedener Softwaresysteme sicherzustellen, besteht darin, im Vorfeld zwei bis drei phänotypische Fallbeispiele aus Ihrem Praxisalltag zu identifizieren. Nur anhand dieser konkreten Beispiele können Sie den Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Praxissoftwaresysteme wirklich kennenlernen.

Mangelnde Vorgaben: Eine Herausforderung im Evaluationsprozess

In der Regel erhalten die Anbieter keine klaren Vorgaben zur Präsentation, wodurch sie sich nicht individuell auf den Praxisbesuch vorbereiten können. Dies führt dazu, dass jeder Anbieter während der Präsentation Softwarefunktionen anhand fiktiver Beispiele vorführt. Meist haben diese generischen Beispiele, wie der Patient «Mustermann», wenig Bezug zu den realen Abläufen und Anforderungen Ihrer Praxis. Das Resultat sind beeindruckende, jedoch oberflächliche Einblicke in die Software. Ein umfassendes Verständnis der Kernfunktionen und eine tiefgehende Evaluierung der Softwareleistung bleiben dabei auf der Strecke. Zudem gestaltet sich ein sinnvoller Vergleich mehrerer Softwarelösungen nahezu unmöglich.

Verzicht auf komplexe Einzelfälle: Praxisnahe Beispiele im Evaluationsprozess

Es ist ratsam, bei der Auswahl der Fallbeispiele nicht zu stark auf komplexe Einzelfälle zu fokussieren, die in der Praxis nur selten vorkommen. Das Ziel ist es nicht, den Anbieter durch ausgefallene Szenarien auf die Probe zu stellen. Vielmehr sollten Sie Beispiele auswählen, die im täglichen Praxisbetrieb regelmässig auftreten. Eine erstklassige Praxissoftware sollte Sie effektiv und effizient in Ihren alltäglichen Kernprozessen und -aufgaben unterstützen. Dies umfasst die Administration, die Befundaufnahme, die Dokumentation sowie die Leistungserfassung und Abrechnung. Bedenken Sie, dass bereits 30 Sekunden Zeitersparnis pro Patient/ in durch die Nutzung der richtigen Praxissoftware zu einem erheblichen Effizienzgewinn führen kann. Dies kommt Ihnen und Ihren Patienten unmittelbar zugute.

Preis und Leistung: Ein ausgewogener Vergleich

Der Effizienzaspekt ist auch beim späteren Preisvergleich von Bedeutung. Die Preisspanne für Praxissoftware ist breit, jedoch ist der günstigste Anbieter nicht zwangsläufig der bessere, wenn die Software Ihnen nicht die entscheidenden Vorteile bietet. Daher sollten Sie die Leistungsfähigkeit immer im Verhältnis zum Preis betrachten und sicherstellen, dass die gewählte Software die Anforderungen an Ihren Praxisbetrieb bestmöglich erfüllt. Ein günstiger Kompromiss kostet Sie langfristig mehr als eine Lösung, die ihr Geld wert ist und wirklich zu Ihnen passt.

Transparenz bei den Kosten: Extrapolation und Vergleich

Im fortgeschrittenen Stadium des Evaluationsprozesses, wenn Sie mehrere gleichwertige Lösungsoptionen in Betracht ziehen, spielt natürlich auch der Preis eine entscheidende Rolle. Besonderes Augenmerk sollten Sie hierbei auf Zusatz- und Folgekosten legen, die beispielsweise durch Schnittstellen, Ergänzungsmodule und Wartungsverträge entstehen können. Bedauerlicherweise herrscht in der Branche nach wie vor eine gewisse Intransparenz bei den Preisen. Die Angebotsstrukturen variieren stark, und der Umfang der Leistungen in den einzelnen Verträgen kann erheblich differieren. Auch in dieser Hinsicht können Ihnen die Praxisfallbeispiele hilfreich sein. Sie ermöglichen es Ihnen, die Preis-Leistungs-Verhältnisse anhand Ihrer Patientenströme und typischen Fallkonstellationen einzuschätzen. Fordern Sie die Anbieter während des Angebotsprozesses dazu auf, eine transparente Gegenüberstellung von Preis und Leistung zu präsentieren, um eine objektive Grundlage für Ihre Entscheidung zu

schaffen.

Schlussfolgerung: Anbieter in die Pflicht nehmen

Sorgen Sie für eine angemessene Vorbereitung und zögern Sie keineswegs, in jeder Phase des Auswahlprozesses die Anbieter ausdrücklich darum zu bitten, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Gewähren Sie den betreffenden Unternehmen jedoch auch ausreichend Zeit, sich angemessen darauf vorzubereiten. Der zusätzliche Aufwand mag auf beiden Seiten höher sein, doch auf lange Sicht zahlt er sich aus. Ein Anbieter, der Sie als langjährigen Kunden gewinnen will und die Mühen scheut, dem sollten Sie möglicherweise von Grund auf mit Skepsis gegenüberstehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Auswahl Ihres neuen Praxisinformationssystems.

Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite

Falls Sie bei der Auswahl und Evaluierung Ihres Praxisinformationssystems Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen auch im Jahr 2024 vertrauensvoll mit Rat und Tat zur Seite. Mit unserem Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung können wir Sie bei diesem wichtigen Schritt unterstützen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Zur Person

Jakob Tiebel, Praxisberater

healthinal GmbH

Neue Jonastrasse 59

8640 Rapperswil-Jona

Telefon 055 534 68 11

jakob.tiebel@healthinal.com

www.healthinal.com

Factoring als Massnahme zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit

Anfang 2023 trat das neue Aktienrecht in Kraft. Während sich der Art. 725 im Obligationenrecht bisher hauptsächlich auf die Pflichten des Verwaltungsrats (VR) bei Überschuldung und Kapitalverlust der Gesellschaft fokussierte, wird das Pflichtenheft des VR um die Überwachungspflicht der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft erweitert. Die Wahl von Factoring als Finanzierungsform bietet dem VR eine einfache Möglichkeit, den neuen Pflichten des Aktienrechts gerecht zu werden.

Herr Milankovic, welche relevanten Neuerungen sind mit dem neuen Aktienrecht per 01.01.2023 in Kraft getreten?

In der Medienmitteilung vom 23.11.2016 informierte der Bundesrat, dass eine Modernisierung des Aktienrechts vollzogen werden solle, welche unter anderem durch eine flexiblere Gestaltung der Gründungs- und Kapitalvorschriften erreicht werden sollte. Nach den parlamentarischen Beratungen wurde per 01.01.2023 eine Mehrheit der neuen Bestimmungen vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Neuerung aus dem Art. 725 OR, welche direkte Auswirkungen auf die Pflichten des Verwaltungsrats hat. So hält der Gesetzgeber im Art. 725 OR Folgendes fest:

- Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.

- Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein.

- Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile.

Während die Bestimmungen in Art. 725 OR bisher hauptsächlich die Bilanz im Fokus hatten, kommt mit der Komponente der drohenden Zahlungsunfähigkeit eine neue Überwachungs- und Kontrollfunktion für den VR hinzu.

Wie kann der VR nun der neuen Pflicht gerecht werden?

Um der neuen Pflicht der Überwachung der Zahlungsfähigkeit gerecht zu werden, muss sich der Verwaltungsrat überlegen, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt und über welchen Zeitraum hinweg er verlangt, um eine Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft vornehmen zu können.

Auf welche Art und Weise der Verwaltungsrat diese Überwachungs- und Kontrollfunktion übernehmen soll, schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Probate Mittel, welche hierfür eingesetzt werden können, sind beispielsweise Liquiditätskennzahlen oder -planungen, welche von einer einfachen tabellarischen Erfassung bis hin zu einer detaillierten Erfassung sämtlicher Geldströme reichen können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Honorarabrechnung mit Factoring als Finanzierungsform zu kombinieren, bei welcher die Forderung an einen Abrechnungsdienstleister übertragen wird.

Wie kann die Honorarabrechnung mit Factoring als Massnahme zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit eingesetzt werden?

Beim Verkauf der Forderung an einen Abrechnungsdienstleister erhält die Arztpraxis die Honorarsumme abzüglich einer Factoring-Gebühr sofort beim Verkauf der Forderung ausbezahlt. Durch das Factoring wird die Frist zwischen der Leistungserbringung und der Bezahlung der ausstehenden Forderung auf ein Minimum gesenkt, und die Liquidität steht unmittelbar zur Verfügung. Nebst der Sofortauszahlung der Forderungen deckt ein serviceorientierter Abrechnungsdienstleister weitere Dienstleistungen wie das Debitorenmanagement, die Absicherung des Debitorenverlustes sowie den gesamten Inkassoprozess ab, welche die Überwachung und Kontrolle der Zahlungsfähigkeit fördern und zur Risikominimierung in der Praxis führen. Verschiedenste Herausforderungen, welche die Zahlungsfähigkeit bedrohen können, treffen vermehrt auch die Arztpraxis. Sei dies eine weitere Pandemie, wie wir sie mit Covid-19 erlebt haben, oder die Rekrutierung von geeigneten Fachkräften, welche alle administrativen Arbeiten übernehmen können. Hinzu kommt, dass Krankenkassen in letzter Zeit die Kontrollen der Leistungsabrechnungen erheblich intensiviert haben, wodurch sich die Rückweisungen häufen und sich die Zahlungsfristen aufgrund von Rückfragen verlängern. Durch die Auslagerung des Debitorenmanagements an einen Abrechnungsdienstleister kann einerseits die Liquidität gesichert und gleichzeitig das unternehmerische Risiko reduziert werden.

Zur Person

Deni Milankovic

Leiter Finanzen & Zentrale Dienste

mediserv AG*

Neuengasse 5

2502 Biel/Bienne

Telefon 032 560 39 00

mail[at]fmhfactoring.ch

www.fmhfactoring.ch

*Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Factoringunternehmen.

So schützen Sie Ihre Praxis vor Cyberattacken

Im Rahmen der Digitalisierung nehmen Cyberattacken immer mehr zu. Dass sie jede und jeden treffen können – auch Arztpraxen und Institutionen des Gesundheitswesens –, ist leider eine Tatsache. Doch wer sich der Gefahr bewusst ist und sich entsprechend vorbereitet, ist Cyberkriminellen keinesfalls schutzlos ausgeliefert.

Im Jahr 2023 nahm die Zahl der in der Schweiz verübten Cyberattacken erneut zu. Das Gesundheitswesen mit seinen sensiblen, besonders schützenswerten Daten ist für Cyberkriminelle durchaus ein attraktives Ziel. Und da die Opfer dieser Angriffe oft eher zufällig als systematisch ausgewählt werden, kann es jede und jeden treffen.

Ransomware: Wenn Daten im Darknet auftauchen

Vielleicht können Sie sich an den 2023 immer wieder in den Medien thematisierten Namen «Play» erinnern. Es handelt sich dabei um eine kriminelle Gruppe, die zahlreiche sogenannte Ransomware-Angriffe auf Schweizer Unternehmen verübt hat. Bei einer solchen Attacke beschaffen sich Cyberkriminelle Zugang zu sensiblen Daten, verschlüsseln diese und fordern in der Folge Lösegeld für die Entschlüsselung. Oft drohen sie zudem mit der Publikation der Daten, sollte das Lösegeld nicht gezahlt werden.

Zu den Opfern von «Play» gehörten unter anderem der Behörden-Software-Anbieter Xplain und die Berner IT-Dienstleiterin Unico Data AG. Bei beiden Angriffen wurden Daten von Kunden der Unternehmen entwendet und teilweise gar im Darknet publiziert – darunter Daten des Bundesamts für Polizei (Fedpol), der SBB, des Kantons Aargau, der Kinokette Pathé sowie der Siloah-Gruppe, einer Versorgerin in der Altersmedizin in der Region Bern. Im selben Halbjahr angegriffen wurden die Medienunternehmen NZZ und CH Media, was im Juni 2023 auch zum Diebstahl von Adressdaten von FMH-Mitgliedern führte.

Denial of Service: Böswillige Überlastung von Websites

Ein anderes Ziel verfolgen sogenannte Denial-of-Service- Attacken, kurz DDoS. Dabei versuchen Hacker, Server durch künstlich erhöhte Nachfragen zu überlasten. Die attackierten Websites sind dann nicht mehr oder nur eingeschränkt erreichbar. Ein Beispiel hierfür war der Angriff auf die Website der eidgenössischen Räte www.parlament.ch im Juni 2023, welcher dazu führte, dass diese zeitweise nicht mehr erreichbar war.

Schützen Sie Ihre Praxis

Je besser Sie die IT-Infrastruktur Ihrer Praxis oder Institution schützen, desto schwerer machen Sie es Cyberkriminellen – und desto geringer ist das Risiko, dass diese mit ihren Machenschaften bei Ihnen Schaden anrichten. Nachfolgend geben wir Tipps, die Sie selbst oder gemeinsam mit Ihrem IT-Partner umsetzen können.

Halten Sie Ihre Infrastruktur aktuell

Veraltete Betriebssysteme und Programme sind ein beliebtes Einfallstor für Cyberkriminelle, denn Updates und Aktualisierungen schliessen häufig bekannte Sicherheitslücken. Um Ihre Praxis oder Institution bestmöglich zu schützen, gilt es deshalb sicherzustellen, dass Ihre IT-Infrastruktur auf dem neuesten Stand ist – und zwar jedes einzelne Arbeitsgerät.

-

Halten Sie Ihr System auf dem neuesten Stand. Dazu zählen die Betriebssysteme der Arbeitsgeräte ebenso wie Browser, E-Mail-Programme, Virenschutzprogramme und andere genutzte Programme auf den Geräten.

-

Installieren Sie Updates umgehend, insbesondere wenn es sich um Sicherheits-Updates handelt.

-

Erstellen Sie regelmässig Backups von Ihren Systemen.

Schützen Sie jedes Arbeitsgerät

Schon ein einziger Computer oder Laptop oder ein einziges Smartphone ohne genügenden Schutz bietet Cyberkriminellen eine Möglichkeit, Ihre Institution anzugreifen. Es kann helfen, ein Inventar aller genutzter Arbeitsgeräte zu erstellen, um den Überblick über die darauf getroffenen Schutzmassnahmen zu behalten.

-

Installieren Sie auf jedem Arbeitsgerät in Ihrer Institution einen aktuellen Virenschutz und aktivieren Sie die Sicherheitsfunktionen Ihres Betriebssystems. Dies gilt für Windows- ebenso wie für Mac-Geräte.

-

Schützen Sie alle Geräte (Computer, Laptop, Router, Handy etc.) durch sichere Passwörter. Acht bis zehn Stellen inklusive Zahlen und Sonderzeichen sind das Minimum.

-

Setzen Sie limitierende Benutzerberechtigungen und arbeiten Sie nicht mit dem Administrator-Account.

Jederzeit aufmerksam sein

Die beste technische Infrastruktur ist nicht sicher genug, wenn ihre Nutzer sich nicht korrekt verhalten. Denn ein einziger falscher Klick kann im schlimmsten Fall grossen Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, sich im Arbeitsalltag der Relevanz der IT-Sicherheit jederzeit bewusst zu sein. Das gilt für jeden einzelnen Mitarbei- tenden, von der MPA bis zum Chefarzt.

-

Seien Sie vorsichtig bei verdächtigen E-Mails, selbst wenn diese von Ihnen bekannten Absendern zu stammen scheinen. Leider können Absenderadressen einfach gefälscht werden.

-

Löschen Sie verdächtige Nachrichten umgehend, ohne angefügte Dateien im Anhang zu öffnen. Löschen Sie die Nachricht auch im Papierkorb Ihrer E-Mail-Ablage.

-

Klicken Sie nie auf Links in verdächtigen E-Mails und öffnen Sie keine von deren Anhängen.

-

Setzen Sie sichere Passwörter für Ihre Benutzer- accounts

-

Vorsicht beim Surfen! Laden Sie keine unbekannten Programme herunter. Achten Sie bei der Angabe von Informationen auf eine genügende Verschlüsselung. Diese erkennen Sie an dem Schloss-Symbol oben links bei der Anzeige der URL einer Website.

-

Übermitteln Sie sensible Daten nur verschlüsselt an sicher identifizierte Empfänger.

Eine Cyberattacke kann grossen Schaden anrichten: ein mehrere Stunden oder gar Tage andauernder Unterbruch des normalen Praxisbetriebs, Kosten für die Wiederherstellung der Daten, viel Aufwand und nervliche Belastung Ihrerseits, ganz zu schweigen von dem Vertrauensverlust bei Patientinnen und Patienten, wenn diese darum bangen müssen, ob ihre Gesundheitsdaten im Darknet publiziert werden könnten. Ja, eine sorgfältig gepflegte IT-Infrastruktur, eine funktionierende Backup-Lösung und wenn möglich gar eine Schulung aller Mitarbeitenden erfordern einiges an Planung und Aufwand. Doch sie können auch viel bewirken und Ihnen viele Probleme ersparen!

Zur Person

Daniel Huser, Bereichsleiter Projektmanagement & IT-Architektur

Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung

Health Info Net AG

Seidenstrasse 4

8304 Wallisellen

Telefon 0848 830 740

daniel.huser@hin.ch

www.hin.ch

Exklusive Vorteile dank Rahmenverträge

Die Schweiz zählt zu den Ländern mit den durchschnittlich höchsten Ausgaben pro Kopf für Versicherungen weltweit. Damit Sie für die einzelnen Deckungen nicht mehr als nötig bezahlen müssen, haben wir verschiedene vorteilhafte Rahmenverträge ausgehandelt. Sie profitieren so sowohl von einem massgeschneiderten Deckungskonzept wie auch von exklusiven Prämienrabatten.

Wie funktionieren Rahmenverträge?

Dank über 9'000 Kundinnen und Kunden aus dem Ärztesegment können wir die individuellen Bedürfnisse bündeln und mit den einzelnen Anbietern geeignete Lösungen aushandeln. In einem Rahmenvertrag definieren wir die versicherten Deckungen sowie die entsprechenden Bedingungen. Dadurch ist es möglich, gegenüber Standardlösungen individuelle ärztespezifische Vereinbarungen zu treffen. Im Sinne einer Einkaufsgenossenschaft wird ein spezieller Preis festgelegt, wodurch unsere Kundinnen und Kunden zu exklusiven Konditionen gelangen. Häufig ist es dadurch so, dass eine Versicherung bei uns weniger kostet als direkt beim entsprechenden Versicherer.

Welche Rahmenverträge werden angeboten?

Rahmenverträge führen wir in fast allen Versicherungssparten, teilweise mit mehreren Anbietern. Aktuell verfügen wir über folgende Rahmenverträge:

- Berufshaftpflichtversicherung

- Rechtsschutzversicherung

- Cyberversicherung

- Praxis-Sachversicherung

- Krankentaggeldversicherung

- Unfallversicherung UVG

- Unfall-Zusatzversicherung UVGZ

- Einzelunfallversicherung

- Hausratversicherung

- Privathaftpflichtversicherung

- Gebäudeversicherung

- Krankenversicherung

Wie sieht es in den anderen Bereichen aus?

In der beruflichen Vorsorge (BVG) sind Rahmenverträge nicht nötig, da es bereits spezialisierte Pensionskassen für Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir arbeiten hier sehr eng mit vier Ärztestiftungen zusammen. Da diese den sogenannten Verbandsstatus aufweisen, können sich auch selbständige Ärztinnen und Ärzte einfach und individuell versichern. Bei diesen Pensionskassen erhalten unsere Kundinnen und Kunden massgeschneiderte Lösungen, welche sowohl eine attraktive Verzinsung wie auch tiefe Risiko- und Verwaltungskosten aufweisen.

Im Bereich der privaten Vorsorge arbeiten wir mit allen Lebensversicherern der Schweiz zusammen und unterhalten eine eigene Vergleichsplattform, welche auch von anderen Brokern und Beratern genutzt wird. So können wir jederzeit je nach Kundenbedürfnis die am besten geeignete Lösung offerieren und unseren Kundinnen und Kunden einen best-in-class Ansatz anbieten.

Wie kann ich von Rahmenverträgen profitieren?

Senden Sie uns eine Kopie Ihrer bisherigen Versicherungspolice per Mail an mail@fmhinsurance.ch. Gerne prüfen wir für Sie, wann Sie in die Rahmenvertragslösung wechseln können und erstellen Ihnen kostenlos und unverbindlich eine persönliche Offerte. Oder rufen Sie uns unter 031 959 50 00 an, damit unsere Fachspezialisten Sie persönlich beraten können.

Praxisübernahme / Praxisübergabe

Bei der Übernahme bzw. Übergabe einer Praxis gibt es eine ganze Reihe von Themen, die frühzeitig analysiert werden müssen. Es lohnt sich also, die richtigen Überlegungen anzustellen und mit Spezialistinnen/Spezialisten zusammenzuarbeiten. In diesem Artikel können wir diese Themen, die je nach gewähltem Ansatz eine tiefgründigere Analyse erfordern, nur kurz vorstellen. Die folgenden Punkte sind insbesondere für Praxen, die als Einzelfirma geführt werden, relevant. Für eine juristische Person (AG, usw.) kommen weitere Aspekte hinzu. Wir werden hier nicht ins Detail gehen, da knapp 85 Prozent der Praxen als Einzelfirmen geführt werden. Eine externe Beratung ist unerlässlich.

Praxisübergabevertrag – Allgemeines

Die Übergabe einer Praxis erfolgt mit einem schriftlichen Vertrag, in welchem die Adresse der Praxis, die Gegenstand des Verkaufs ist, das Übergabedatum und die Namen der involvierten Parteien aufgeführt sind. Es ist wichtig, die Vertragsparteien genau zu bezeichnen.

Wir empfehlen Ihnen ein Inventar der zu übernehmenden Praxiseinrichtung und des Materials zu erstellen und festzulegen, wer die Kosten für die Entsorgung von nicht übernommenen Objekten übernimmt. Diese Listen bilden einen Anhang zum Vertrag und sind dazu gedacht, böse Überraschungen am Tag der Übernahme zu vermeiden.

Zudem ist es wichtig verschiedene Szenarien im Vertrag vorzusehen. Es kann beispielsweise sein, dass zwischen der Unterzeichnung des Vertrages und der Übergabe der Praxis gewisse Objekte (Möbel, Geräte) repariert oder ersetzt werden müssen oder dass eine der Vertragsparteien arbeitsunfähig wird oder stirbt. Es muss also bestimmt werden, wer die Kosten in einem solchen Fall zu tragen hat.

Weitere wichtige Punkte des Praxisübergabevertrages sind:

Patientendossier

Das Patientendossier ist nicht nur ein Werkzeug für die Ärztin / den Arzt, es dient auch als Beweismittel im Streitfall. Die Käuferin oder der Käufer muss sich verpflichten, die Dokumente während 20 Jahren nach der letzten Behandlung aufzubewahren. In jedem Fall darf die Käuferin oder der Käufer die Krankengeschichten nur mit dem Einverständnis der Patienten einsehen.

Übernahmepreis und Zahlungsmodalitäten

Ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist der zu bezahlender Preis und die Zahlungsmodalitäten. Er wird im Rahmen der Verhandlungen zwischen Verkäuferin/Verkäufer und Käuferin/Käufer festgelegt. Eine Praxisbewertung bildet eine nützliche Grundlage für die Verhandlungen.

Die Zahlungsmodalitäten können unterschiedlich sein. Entweder bezahlt die Käuferin oder der Käufer den Gesamtpreis bei der Praxisübernahme oder er leistet mehrere Ratenzahlungen. In der Regel erfolgt die erste Zahlung bei Vertragsunterzeichnung und die zweite bei der Übernahme. Manchmal erfolgt die zweite Zahlung in zwei Raten. Wir empfehlen Ihnen die Ratenzahlungen nicht über einen zu langen Zeitraum zu erstrecken. Sorgen Sie für eine steuerliche Optimierung des Verkaufs / Kaufs der Praxis mit Unterstützung Ihrer Treuhänderin oder Ihres Treuhänders.

Wert

Um den Preis der Praxis festlegen zu können, müssen Sie deren Wert kennen. Wir werden häufig für Praxisbewertungen angefragt (Einzelfirma oder AG/GmbH). Eine solche beinhaltet die folgenden zwei Elemente: den materiellen Wert (Inventar) und den immateriellen Wert (Goodwill). Der Goodwill, der weder unmoralisch noch illegal ist, bietet der Nachfolgerin oder dem Nachfolger die Gelegenheit, eine bereits funktionierende Firma zu übernehmen und damit ohne Zeitverlust weiterzuarbeiten. Der Goodwill kann als Aufpreis und «Anerkennung» für eine gut etablierte und geführte Praxis betrachtet werden. Es gibt zahlreiche Berechnungsmodelle. Der von FMH Services (Consulting) berechnete immaterielle Wert basiert auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei bis fünf Jahre, der aufgrund der Praxisbesonderheiten, wie beispielsweise das Personal, der Standort, die Betriebskosten der Praxis, usw., gewichtet wird. Der materielle Wert wird mittels Abschreibung der Sachanlagen berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass diese nutzbar sind und in der Praxis verbleiben. Um eine AG/GmbH zu bewerten, müssen weitere Positionen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die stillen Reserven und weitere Bilanzposten.

Personal

Bei der Übernahme einer Praxis übernimmt die Käuferin oder der Käufer automatisch die mit dem Personal bestehenden Vertragsverhältnisse (Arbeitsvertrag, 2. Säule, usw.), es sei denn, das Personal lehnt diese ab (Art. 333 OR) nachdem es von der Verkäuferin oder vom Verkäufer rechtzeitig über die Übernahme informiert wurde. Eine Kündigung der Verträge durch die Verkäuferin oder den Verkäufer und die anschliessende Wiedereinstellung desselben Personals durch die Käuferin oder den Käufer ist nicht erlaubt.

Nun kommen wir zu verschiedenen Punkten, die insbesondere die Ärztinnen und Ärzte betreffen, die eine Praxis eröffnen wollen. Darin sind aber auch einige Punkte aufgeführt, die für Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis übergeben wollen, interessant sein können.

Rechtsformen

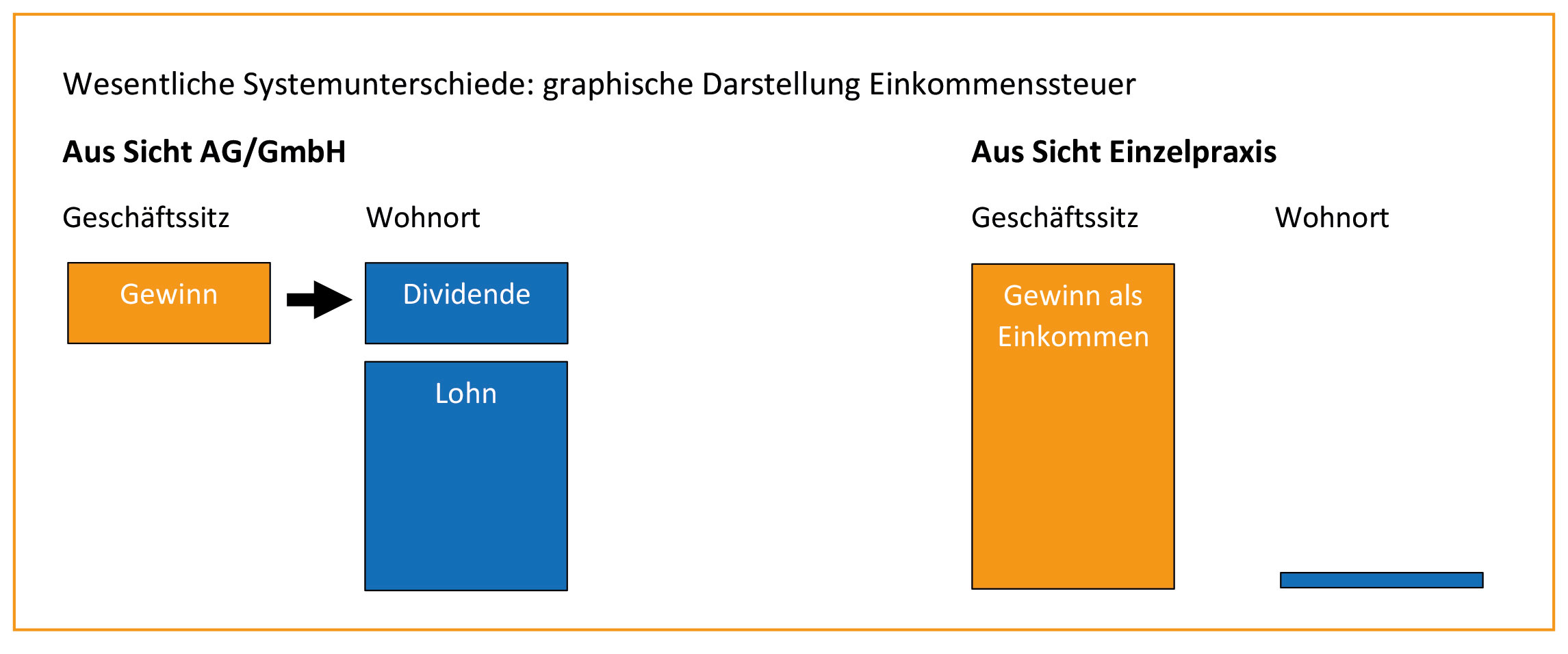

Eine Arztpraxis kann als Einzelfirma, als juristische Person (AG/GmbH) oder als einfache Gesellschaft betrieben werden. Viele Ärztinnen und Ärzte wollen eine AG/GmbH gründen, häufig ohne dabei über die konkreten Folgen nachzudenken. Bevor man eine Rechtsform wählt, ist es wichtig, seine persönliche Situation zu analysieren. Es müssen verschiedene Themen wie die Steuern (Doppelbesteuerung), die Vorsorge, die Gründungskosten, die gewünschte Flexibilität, die Anzahl der in der Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzte, usw. berücksichtigt werden. Die Ärztin oder der Arzt, die/der sich für eine AG/GmbH entscheidet, wird damit zum Angestellten der von ihr/ihm gegründeten Struktur. Dies bedeutet, dass die Zulassung zur Abrechnung und die ZSR-Nummer auf die Firma lautet.

Versicherungen

Den Ärztinnen und Ärzten in der Privatpraxis empfehlen wir Versicherungen zur Abdeckung von bestimmten Risiken abzuschliessen. Dazu gehören die Lohnausfallversicherung, die Sachversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung, die Diebstahl- und Elementarversicherung oder auch die Cyberversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Letztere kann insbesondere im Falle von Streitigkeiten im Bereich Arbeitsrecht, Mietrecht, usw. von Nutzen sein. Es ist auch wichtig, sämtliche Versicherungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AHV/IV/EO, ALV, BU, NBU, BVG) abzuschliessen, ohne dabei die eigene Vorsorge zu vergessen. Zudem sollten die Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis übergeben sicherstellen, dass ihre Berufshaftpflichtversicherung mögliche Streitfälle, während 20 Jahren nach der Berufsaufgabe deckt.

Business Plan

Der Business Plan beinhaltet die wichtigsten Eckdaten zur Praxis und deren Funktionsweise. Es handelt sich um eine Machbarkeitbeurteilung des Projektes. Im Text sind die wesentlichen Punkte der Vision und der Rahmenbedingungen der zukünftigen Praxis zusammengefasst: die Betreiber, das Personal, den Praxisstandort, das Marketing, die interne Organisation, die Strategie, die Rechtsform und eine Analyse der Chancen und Risiken der Praxis. Der finanzielle Teil zeigt die finanzielle Entwicklung der Praxis, d.h. die potenziellen Einnahmen, die Kosten, die Investitionen und die Finanzierung auf. Die Qualität des Dossiers wird sich im Falle von Kreditanträgen auf die Bonität auswirken. Beginnen Sie also rechtzeitig mit Ihren Überlegungen und Vorbereitungen, bevor Sie den Schritt in die Selbständigkeit wagen (wenn möglich ein Jahr vorher) und holen Sie sich dafür die nötige Unterstützung.

Fazit

Die Übergabe bzw. Übernahme oder die Gründung einer Praxis sind langfristige Projekte, die zahlreiche Themen betreffen, die besprochen und analysiert werden müssen. Dies erfordert häufig mehr Zeit als man denkt. Wichtig ist in jedem Fall, die entsprechende Unterstützung durch Spezialistinnen und Spezialisten in Anspruch zu nehmen, um sämtliche Aspekte zu berücksichtigen und Fehler zu vermeiden.

Olivier Dousse

Consultant

Überschuldung – Achtung bei der Übernahme einer Arztpraxis AG/GmbH

In der Schweiz stehen sehr viele Arztpraxen kurz davor, altershalber ihre Nachfolge regeln zu müssen. Ein Verkauf wäre der Idealfall. In der Realität gestaltet sich das meistens sehr schwierig und anspruchsvoll. Interessenten/-innen, die eine Praxis übernehmen wollen, sind rar. Die zu verkaufenden Arztpraxen werden entweder in der Rechtsform einer Einzelunternehmung oder einer AG/GmbH geführt.

Herr Brenner, worauf muss ich achten, wenn ich eine Arztpraxis kaufen will, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt wird?

Zuerst geht es um Informationsbeschaffung. Ich benötige Unterlagen wie die letzten drei Jahresabschlüsse, detaillierte Umsatzstatistiken, Auswertungen eines Trustcenters, Revisionsberichte und wenn möglich eine aktuelle Praxisbewertung. Allenfalls ist eine Due Diligence (Überprüfung) empfehlenswert. Ebenso wäre eine Kopie des aktuellen Mietvertrags mit Grundriss sinnvoll.

Woraus sehe ich, dass eine Arztpraxis in der Rechtsform einer AG gesund und nicht überschuldet ist?

Wichtig sind Liquidität, das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital und die Rentabilität der Praxis. Eine aktuelle Bilanz zeigt, ob das Fremdkapital (die Schulden) höher ist als die Aktiven. Dann besteht rein formell eine Überschuldung. Im Detail lohnt sich hier die Überprüfung durch einen auf Arztpraxen spezialisierten Treuhänder. Natürlich gibt es auch sehr viele Informationen und Faktoren einer Praxis, die auf finanzielle und administrative Probleme hindeuten können. Meistens sind die Grundübel mangelnde Führung der Praxis, mangelhafte und nicht nachgeführte Buchhaltung und chaotische Administration. Im Umfeld der Praxis ist z. B. zu hören, dass eine hohe Fluktuationsrate beim Personal besteht. Rechnungen würden nicht pünktlich bezahlt, oder es liefen sogar Betreibungen. Wie erfahre ich das? Im Umkreis einer Arztpraxis wird dies sehr schnell bekannt. Früher oder später erfahren das die meisten Berater, die in diesem Bereich tätig sind.

Wie gehe ich als Käufer/in bei der Übernahme einer Arztpraxis AG konkret vor?

Neben den zu beschaffenden Unterlagen und Informationen benötigt der/die Käufer/in ein Budget mit Investitionsplan, Planerfolgsrechnung und Liquiditätsplan. Daraus geht hervor, ob die Praxisübernahme lohnenswert ist. Entscheidend ist nicht, wie viel Umsatz der Vorgänger mit der Praxis erzielt hat, sondern wie viel Umsatz mit entsprechenden Konsultationen ich als Käufer/in erzielen kann.

Was ist ein Share Deal?

Bei einem Share Deal werden die Aktien einer Praxis AG verkauft. In der Arztpraxis AG befinden sich Positionen wie z. B. Bankkonto, Patientenguthaben per Stichtag, Medikamentenlager, Apparate und Instrumente sowie als Fremdkapital noch unbezahlte Kosten (Verbindlichkeiten). Die Praxis geht als Ganzes an die Käuferin über. Alle bestehenden Verträge zwischen der AG und Dritten, wie Arbeitsverträge, Mietvertrag, Leasingverträge, bleiben weiterhin bestehen. Eher selten ist ein Asset Deal, das heisst der Verkauf einzelner Aktiven.

Kann ich als Käufer/in für die Finanzierung des Aktienkaufs mein bisher angespartes BVG-Guthaben beziehen?